又是一年盛夏

青春的答卷写满奋斗的足迹

带着憧憬与不舍

2025届毕业生们

告别“毕业”

带着上千个日夜积攒的能量

奔赴山海

踏上人生新旅途

今天,让我们一起走进

这些毕业生的故事

感受“向下扎根、向上生长”的

青春力量!

01 邬丽婷 外国语学院本科毕业生

毕业去向:推免至北京大学外国语言学及应用语言学攻读硕士学位

邬丽婷:扬语思风帆 讲中国故事

邬丽婷热爱表达、思考、交流,大学期间通过参加各种不同的竞赛,成为了一个不折不扣的斜杠青年。2021年,她通过两轮选拔入选学校英文演讲队,开启英文演讲之路。2022年“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛中,她站上全国舞台,获得全国季军。在此后的第十四届亚太青年模拟APEC大会中,她获得全国冠军,以中国青年代表的身份参加2023年APEC工商领导人峰会,获得了站上世界舞台的机会。

三年经历与沉淀让她找到了继续努力的方向,通往梦想的路径在一次次竞赛实践中逐渐明晰。2023年,邬丽婷参加了首届全国大学职业规划大赛,一路过关斩将,成为我校唯一晋级国赛的选手。2024年5月,首届全国大学生职业规划大赛成长赛道高教组总决赛中,她以“把中国讲给世界,把世界讲给你听”为主题,从章开沅先生对外国语学院学子的寄语——“语言大师,思想旗手,行动先锋”三个层次展开,呈现自己的成长行动。最终,她以分赛场第一的成绩获得全国金奖。

“我更加明白了这项比赛以赛促学、以赛促就的真谛。因为这份'低头走路,抬头看天'的脚踏实地,在大四学年伊始,我为自己的大学生活交上一份满意的答卷。”邬丽婷说:“在未来人生路上,我将始终不忘求学初心,向下扎根,向上生长。”

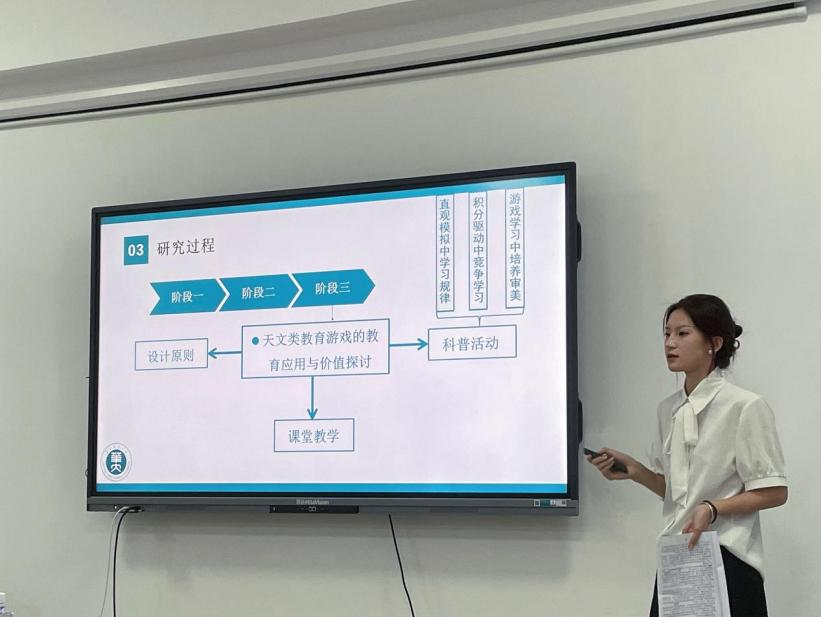

02 蒋昕彤 教育学院本科毕业生

毕业去向:升学至牛津大学儿童发展与教育专业攻读硕士学位

蒋昕彤:华师融合教育学子的多维成长之路

翻开蒋昕彤的履历,映入眼帘的是一串串扎实的足迹:国家级科研项目负责人、国际会议论文作者、特殊教育一线实践者、英语演讲比赛佼佼者……这位即将走出校门的学子,用四年时光诠释了“知行合一”的深刻内涵,在学术、科研、实践与文体活动的多维舞台上绽放出耀眼的光芒。

蒋昕彤深知实践的重要性。大二暑假,她在心智障碍家庭支持中心担任助教;大三时,她勇敢地站上深圳某特殊学校一年级孤独症儿童班级的讲台,面对九名语言沟通困难、行为问题多样的学生。作为新手教师,她没有退缩,而是积极运用所学,尝试应用积极行为支持(PBS)策略营造支持性环境,学习从细微表情动作解读学生需求。这段经历让她深刻体会到融合教育的复杂性与挑战性。此外,她还作为志愿者深度参与融合教育国际会议的组织工作,负责外宾接待、材料翻译及分会场协调,既锻炼了组织能力,也开阔了国际视野,更坚定了她扎根本土、服务中国融合教育事业的信念。

回顾四年历程,蒋昕彤感慨道:“在华师的每一次探索、每一次挑战,都让我更清晰地认识到融合教育的意义与自身的责任。无论是课堂上的思辨、图书馆里的钻研,还是一线学校的实践、演讲台上的发声,都是为了更好地理解、支持和赋能每一个独特的个体。”

03 郑泓韬 政治与国际关系学院硕士

毕业去向:外交部

郑泓韬:矢志报国初心,圆梦外交舞台

郑泓韬来自浙江湖州,从小听着家乡英烈“海空卫士”王伟的英雄事迹长大,心中便埋下了报效国家的种子。2017年,他来到华中师范大学政治与国际关系学院国际政治专业学习,立志成为“外交铁军”的一员,捍卫国家利益、投身伟大复兴。

在华师学习的7年里,作为兼职辅导员,除了“守底线”“提视野”,他时常思考如何“促发展”,助力学生成长成才。立足专业特色,策划开展本科生“国际胜任力提升计划”,包括举办模拟国际组织会议、“党的十八大以来外交成就展”“新中国外交知识竞赛”等专业特色鲜明的学生活动,带领学生赴港澳台、印度尼西亚等国家和地区学习调研,组织参与“联合国语言人才培训体系”语言考试,全方位激发学生兴趣,拓展全球视野。在他的努力下,许多学生对外交外事工作产生浓厚兴趣,自觉对标“三有”外事人才要求,不断提升自身综合素质。

2024年,郑泓韬入选外交部定向培养人才计划,目前已奔赴工作一线。回望在华师学习的7年,他感慨万千:“桂子山给予我的不仅是知识与平台,更是对个人性格的淬炼和沉淀。是母校的托举与支持帮助我在最艰难的时候披荆斩棘,不断前进。”

04 王皓宇 历史文化学院硕士

毕业去向:中央党史和文献研究院

王皓宇:从沂蒙山到桂子山,再到下一座山

自2018年本科入学华师以来,在武汉的七年,王皓宇脚踏实地,笃志前行。本科阶段,他扎进中国古代史领域,积累扎实的理论基础与学术素养。在求学过程中,他始终保持清晰的职业目标,并付诸实际行动。

在研究生阶段,除了基于自身专业能力参与学院的词条编写项目,他也利用自己在诗词写作方面的爱好特长,参与学校课题项目。在评估研一的精力分配和成果后,他决定保持多线推进的基础上,着力提高学术能力。目前,王皓宇已通过国家公务员考试,录取至中央党史和文献研究院。从沂蒙山畔的那座小城来到桂子山,他即将走向社会,到下一座山赶考。

他说:“回顾求学及就业的过程,个人的努力虽不可或缺,但为我拔高了上限的,是来自家庭的托举、老师的教导和学校学院的栽培。从沂蒙山到桂子山,从这一座山到下一座山。人生奋斗的过程是不断攀登的过程,也是需要经历波峰与波谷的过程。华师这座山为我提供了攀登的资源和环境,也留给了我攀登下一座山的勇气和技能。”

05 刘述岩 信息管理学院硕士

毕业去向:江苏省乡镇(街道)选调生

刘述岩:以青春赴基层之约,用实干答时代之问

从图书情报专业研究生蜕变为乡镇选调生,刘述岩书写着属于自己的青春故事。刘述岩的本科专业是信息管理与信息系统,然而,随着实践过程中他对公共服务认知的不断深化,越发意识到技术在服务民生方面中的巨大价值。

进入研究生阶段后,他主动参与了信息中心的政务见习项目,深入了解数字政府平台的运营现状。在见习过程中,他亲眼目睹了“一网通办”“高效办成一件事”等民生领域的数字政府改革建设成果,深刻认识到政务数据共享对于简化群众办事流程的重大意义,看到群众办事从过去的“跑断腿”转变为如今的“指尖办”,这让他深受触动。此外,刘述岩还参与了团省委基层青年先锋寻访报道工作,接触到了许多年轻的基层干部,他们活跃在祖国的广袤田野上,用脚步丈量民情,用真心倾听民声。从掌握当地的方言俚语到熟悉村规民约,从调解邻里之间的纠纷到推动地方产业发展,这些看似琐碎的工作,却深深打动了刘述岩。他逐渐领悟到基层工作的价值与意义所在,明白基层是改革发展的前沿阵地,也是创新突破的试验田。

“纸上得来终觉浅,绝知此事须躬行。”他深知选调生的考场不在安静的教室,基层工作没有惊天动地的壮举,更多的是家长里短的琐碎、日复一日的坚守。但正是这些看似不起眼的“小事”,却构成了群众获得感、幸福感的基石。

06 刘蕾 物理科学与技术学院本科毕业生

毕业去向:四川省北川中学

刘蕾:从优师计划到北川中学,用青春书写教师梦

自四年前与“优师计划”相遇,刘蕾就以“教育扶贫”的名义签下一纸承诺。四年来,她以“优师计划”学子的身份,坚持初心、深耕专业,将教育理想化作行动实践,走出了一条坚定而温暖的成长之路。现在,刘蕾用行动兑现四年前的承诺,在教育热土上践行青年使命。她带着知识与热忱,踏上北川这片浴火重生的土地,成为北川中学的教师。这是一场跨越山河的理想奔赴,也是一份扎根基层的时代答卷。

在学院“专业筑基+乡土铸魂”的双轨培养体系下,每学期的优师计划班课程辅导、主题班会与名师讲座,使刘蕾在持续强化学科理论认知和深化学科素养的同时,逐步掌握了将物理教育方法与乡土实际需求相结合的能力,也让她对教育赋能乡村振兴的时代使命有了更清晰的认知。2022年,在遵义市绥阳县儒溪中学的支教经历中,她深切感受到山区基础教育的现实挑战,在教学研讨、课程设计等活动中汲取地方教育经验的同时,她也深刻认识到自身在乡土知识整合与学情适应性教学中的不足。返校后,刘蕾不断锤炼教学技能,系统参与微格教学训练,逐帧复盘课堂内容衔接与肢体语言。在后续模拟授课中,将物理理论与乡村教育场景融合,创新设计了“光的偏振”“楞次定律”等教学案例,为真实走近乡村教学一线夯实了基础。

当右拳在开学典礼上庄严举起时,刘蕾的耳畔回响着辅导员曾说的话:“教育是阻断贫困代际传递的星火,而你们是执火者。”如今这簇星火已化作使命,指引她在乡村教育的田野上播撒知识的火种。

07 余丰华 人工智能教育学部硕士

毕业去向:小米科技有限责任公司

余丰华:从“科研范” 到“实战派”

研一至研二期间,为了获得更多的实践经验,经过对后端开发与算法工程两条职业路径的深度比较,余丰华最终选择了后端开发,并以此为职业航向,制定了清晰的学习和求职路线。

他说,对于计算机专业的学生而言,实习是最早的“跳板”。2023年11月,余丰华开始投递后端实习机会,并迅速入选小米实习生团队,参与大模型批量对比平台项目并实现接口性能优化。随着2024年各大企业陆续开启暑期转正项目,他放弃小米实习全力备战,先后拿下SHEIN与微众银行的暑期实习。余丰华并未将秋招寄望于“暑期实习转正”,而是凭借精心打磨的项目经验与面试技巧,收获了百度、美团、京东等互联网公司的offer。

他说:“回顾这段经历,我深刻体会到‘目标既定,马上行动’的价值。无论是投顶会论文、学习新技术,还是面试,都需要勇于试错、迅速迭代。在面试过程中保持平常心,把每一次失败视作宝贵演练,持续总结、持续改进。更重要的是,将学术沉淀与工程实践双轨并行,在技术深度与业务落地上形成互补优势,这不仅让我在秋招中脱颖而出,也为未来在产学研融合的道路上打下坚实基础。”

08 张艺颖 音乐学院本科毕业生

毕业去向:参军入伍

张艺颖:从舞台到军营 开启别样人生新篇

张艺颖是一位用独特方式诠释青春价值的追梦人。在校期间,她认真学习舞蹈专业课程,课余时间还兼职教授舞蹈课程。但一次偶然观看的征兵宣传片,彻底改变了她的人生轨迹。在人生的十字路口,她毅然转身,将舞蹈梦融入家国情怀,奔赴绿色军营。

入伍前的准备阶段,对张艺颖来说是一场体能与技能的双重挑战。舞蹈训练虽让她拥有良好的身体协调性和柔韧性,但部队的体能要求远超想象。为了提升体能,她制定了严格的训练计划。清晨,当校园还在沉睡,她已在操场上开始长跑训练,从最初的几公里气喘吁吁,到后来轻松完成十公里,每一步都凝聚着她的坚持。周末,别人在休息时,她还在健身房进行力量训练,俯卧撑、仰卧起坐、深蹲……一次次突破自己的极限。凭借着舞蹈学习中培养的坚韧不拔的精神,她一次次地克服了困难,体能水平得到了显著提升。她还积极学习军事知识,了解部队的规章制度和日常训练内容,为尽快适应军营生活做好充分准备。与此同时,她也没有放弃舞蹈专业的学习,按时完成各项专业任务。

如今,张艺颖已经踏上了前往军营的列车,开启了一段全新的人生征程。她表示,会带着在舞蹈学专业中积累的知识和技能,以及在校园里培养的优秀品质,在军营中努力拼搏,不辜负大家的期望。

09 孙奕雯 数学与统计学学院本科毕业生

毕业去向:武汉外国语学校(初中部)

孙奕雯:以数为舟 以教为帆

四年来,孙奕雯在专业学习、实践锻炼与综合能力提升中稳步前进,最终通过武汉示范性招聘,签约武汉外国语学校(初中部)。从华师到武汉外校,变的是身份角色,不变的是教育初心。她把教师作为终身追求,将“做学生喜欢的数学老师”作为奋斗目标,力求在今后的教学一线上守教育初心、担育人使命。

初入大学,“公费师范生” 的身份让她明确职业方向:教师不仅是知识传递者,更是人格培育者。这份信念推动她在专业学习中深耕不辍,在通山一中、郧阳中学等校的教育实践中,她用数学史故事传递治学精神,以知识逻辑引导学生思考成长哲理。在武汉示范性招聘备考期间,她系统梳理 “教育理念”“应急应变” 等题型,结合教育热点与实习观察形成答题框架;试讲环节则逐章设计教学流程,参考优质课例优化导入、讲解与互动环节。为提升表现力,她反复录制试讲视频复盘调整,从教姿教态到时间把控都力求精准。最终,凭借扎实的专业功底与对教育的深刻理解,孙奕雯顺利签约武汉外校。

她说:“未来,我将以‘四有’好老师为标准,在课堂上传递数学之美,在陪伴中助力学生成长——这是公费师范生的担当,更是我对教育事业的坚定践行。学弟学妹们,若你也怀揣教育理想,请相信:在华师的每一次认真钻研、每一步实践积累,都会成为未来育人路上的坚实基石。”

每一个故事

都承载着青春的汗水

愿你们在新的征程上

继续书写属于自己的传奇

请记得

无论走得多远

华师永远是你最忠实的读者

强烈推荐

▼十二年不散场!“明年,我们还来”!▼

▼星闪联盟!汇聚华师!▼

华师的夏天,是什么颜色?

英国伢来华师!暑假这样才过瘾!

强师奋进!欢迎入职!

华中师范大学融媒体中心

编辑:张芸熙 张智慧 王仕苇 陈佳妮

责任编辑:毛国樨

内容审读:秦恒 马俊

投稿邮箱:rmt@ccnu.edu.cn

广升网-广升网官网-最新配资平台导航-炒股配资学习提示:文章来自网络,不代表本站观点。